Manuel

Vilar y Tlahuicole: la Revalorización de los Vencidos

Por

Alberto Espinosa Orozco

I

Relevo real en el tiempo como maestro de escultura

en la Academia de San Carlos después de Manuel Tolsa (Engüera, 4 de mayo de

1757 - Las Lagunas, 25 de diciembre de 1816), Manuel Vilar llegó a México a los

36 años de edad, en el año de 1848, cuando por órdenes del emperador Santa Anna

se inicia la reorganización completa de la Academia de San Carlos, la cual

había permanecido cerrada prácticamente por un cuarto de siglo, debido a los avatares

independentistas (de 1821 a 1843). Manuel Vilar se desempeñó desde entonces como egregio director del

área de escultura, desplegando siempre gran entusiasmo en sus clases y en todos

sus proyectos comenzando por realizar una serie de proyectos para reformar el

arruinado edificio y renovar los planes de estudios de su disciplina en la

academia.

Manuel Vilar i Roca (1812-1860) es el mayor

representante de la escuela del romanticismo catalán español del siglo XIX. Es

también el mayor escultor de la Academia de San Carlos después de Manuel Tolsá.

Nació en Barcelona el 12 de noviembre de 1812. Estudió en la Escuela de Arte de

la Llotja, en Barcelona, a la que ingresó a los 12 años, estudiando primero pintura

por 8 años, siendo luego discípulo del escultor Damián Campeny hasta 1832. Junto

con Pelegrin Clavé viaja pensionado a Roma para perfeccionarse en su oficio, en

el año de 1833, estudiando y siendo dirigido por 11 años por el catalán Antoni

Solá, maestro de la Academia de San Lucas, y trabajando en el taller del famoso

escultor Pietro Tenarani, tomando sus modelos de los escultores

prerencentistas, cuando eran las máximas figuras del estilo romántico

clasicista en Europa, junto con Thornewalden y Canova, y a cuyo estudio asistía

regularmente los pintores Ingres y Molteni. La Real Academia Catalana de San

Jorge conserva algunas valiosas obras del escultor y dibujante pertenencientes a su periodo romano, como

son: “Jasón robando el vellocino de oro”

(1836), “Latona y los lebreles”, “Deyanira y el centauro Neso”, “El Juicio de Dánae en Babilonia”, “Niña rodeada de perros” y “Niño jugando con cisne”.

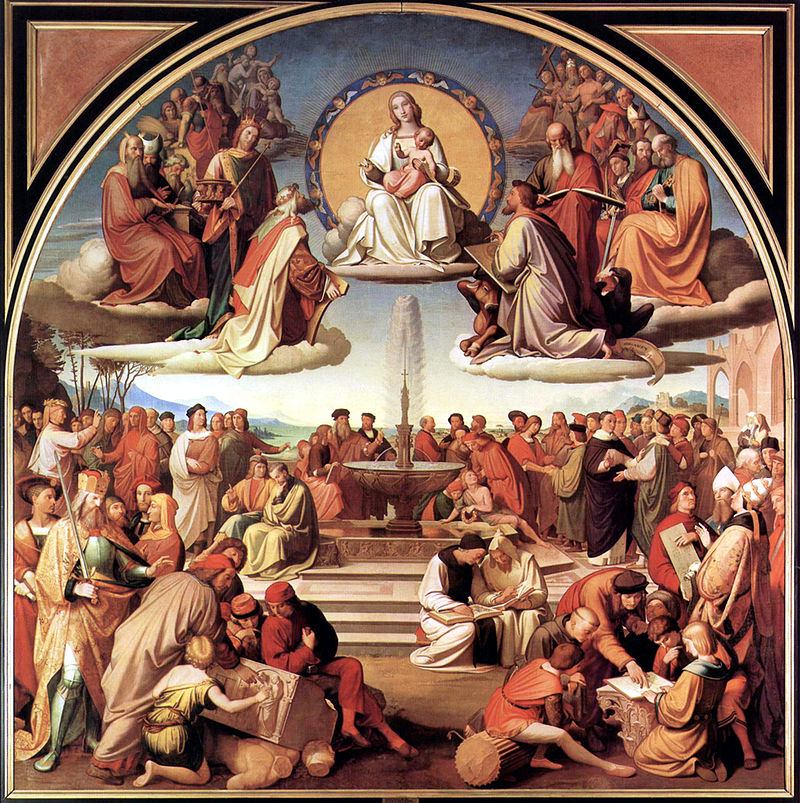

Inscrito dentro de la corriente del romanticismo

catalán de orientación católica Vilar practicó el estilo purista de la escuela

alemana de Overbeck, cuya reinterpretación del renacimiento se decantó en un

nuevo eclecticismo clasicista católico, opuesto por su naturaleza propia al

virtuosismo superficial del neoclasicismo de la escuela modernista

contemporánea, reintroduciendo el concepto de la belleza como serenidad, gracia

y trasparencia de las formas marcadas con los signos de la espiritualidad y del

buen gusto. Calificado su estilo como de esteticismo espiritualista Vilar

desarrolló en México un profundo simbolismo historicista de carácter heroico,

inflamando de entusiasmo y marcando a todos los escultores que le sucederían,

los cuales profesaron por el maestro catalán verdadera veneración, poniendo los

perdurables cimientos de la escuela de escultura mexicana del siglo XIX.

Manuel Vilar murió inesperadamente de neumonía en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1860, a los 48 años de edad, luego de 12 años de trabajar infatigablemente como director del

área de escultura en la Academia de San Carlos, dejando un puñado de esculturas

nacionalistas de gran trascendencia cultural -por más que se encuentren en la

actualidad encriptadas, cubiertas con el capelo trasparente de la indiferencia.

Sus obras mexicanas más importantes son: el “San Carlos Baromero protegiendo a un niño” que se encuentra en el

patio de la Academia de San Carlos; recinto cultural que guarda celosamente

también su imponente “Iturbide” (1850)

y el “Busto de Santa Anna”. Obra suya

de singular importancia es su “Cristóbal

Colón ante la Reina Católica” (1858), expuesta con su pedestal en la Plaza

de Buenavista hasta el año de 1892. Gran estudioso de las posiciones y posturas

psicológicas y de las actitudes nobles dejó también a la posteridad una serie

de importantes altorrelieves en mármol, un

“San Lucas” para la Escuela Nacional de Medicina y, sobre todo, tres

esculturas monumentales sobre la grandeza del pasado prehispánico: la pareja “Malinche” en actitud recatada y refexiva, y “Moctezuma” en posición arrogante y displicente, junto con la más celebrada de todas sus obras: el “Tlahuicole”, en homenaje al inmortal

gladiador tlaxcalteca.

La

escultura, de impresionantes proporciones, llama poderosamente la atención por

la extraordinaria fuerza viril del guerrero, en pose dinámica y actitud heroica,

siendo una idealización del personaje que tenía la intención de dignificar la

grandeza del pasado prehispánico.

La escultura del “Tlahuicole” resulta así una

idealización de un motivo histórico, una especie de Sansón indígena o de fabuloso

Hércules nacionalista, monumento que sirvió de base a una serie de obras que

luego enmarcarían la naciente revaloración de nuestro pasado americano, como

son “El Suplicio de Cuauhtémoc” de

Leandro Izaguirre, “El Senado de Tlaxcala”

de Rodrigo Gutiérrez, el Monumento a Cuauhtémoc” de Gabriel Guerra o las muchas

obras de carácter prehispanizante ejecutadas posteriormente por el artista

hidrocálido Saturnino Herrán (1888-1919).

Existen, además de una litografía y una fotografía de la época, dos retratos de Manuel Villar; uno de

ellos realizado al óleo por su gran amigo, el también catalán Pelegrin Clavé;

el otro, un busto a la escayola de su más aventajado discípulo Fernando Sojo, realizado

un año después de la muerte del maestro, en 1861 –una de cuyas copias no

llegaría a Barcelona sino hasta el año de 1969. El busto mexicano de Felipe Sojo se encuentra resguardando el monumento sepulcral al maestro Manuel Vilar, donde hasta la fecha reposas sus reliquias mortales, en la Iglesia de Jesús Nazareno, junto a una cruz labrada por su también discípulo Epitacio Calvo.

II

La Leyenda de Tlahuicole cuenta que entre

los años 1511 y 1519 se sucedieron, en el actual territorio de Tlaxcala,

numerosas batallas en que los mexicanos, los tenochcas o mexicas, intentaban

mellar el espíritu inflexible de los tlaxcaltecas. Desde las Guerras Tepanecas,

en que los tlaxcaltecas habían soportado lo más crudo de las batallas al lado

de su caudillo Netzahualcóyotl, esta valiente nación había dado muestras de su

espíritu guerrero y su ardor patriótico.

Abrazaron el ideal de un Azcapotzalco restaurada,

convertido en ruinas aun antes que los señores de Tenochtitlán y Tacuba se

tornaran favoritos del príncipe acolhua.

Y de entre estos valerosos guerreros, sobresalían especialmente los otomíes,

una pequeña etnia enclavada en el este de los estados tlaxcaltecas, que habitaban

esas tierras antes de la llegada de todas las tribus nahuas, y que habían

firmado pactos de hermandad con los tlaxcaltecas a cambio de que no los

expulsaran de sus tierras en Tecoac. El pacto era sencillo y claro: ellos

permanecerían en el este vigilando la frontera más conflictiva de su país,

marchando en la vanguardia de cualquier guerra que decidieran emprender contra

sus enemigos, primero en Azcapotzalco y, después, en Tenochtitlán y Chalco. Los

otomíes servían como mercenarios, mas no como sirvientes, marchaban al frente de

la batalla como humildes guerreros, nunca como esclavos, gozando del respeto y

la consideración de los confederados de Tlaxcalan.

Tlaxcala fue una nación independiente del Imperio

Mexica, pues cansados de los abusos despóticos del Huey Tlatoani Moctezuma,

jefe de los tenochcas, los tlaxcaltecas se rehusaron a pagarles tributo,

orillándolos a negociar con Hernán Cortes a su llegada, por medio del Sr. de

Ocoteluco, Mixicatzin (llamado por los españoles Lorenzo), durante el gobierno

tlaxcalteca de Xicoténcatl Axacacatzin (Vicente).

Hubo una batalla en 1516 que dio lugar a una

de las leyendas más grandes de esta hermosa nación. La batalla sucedió en

Huautla, con un triunfo de los mexicas, la huida de los soldados tlaxcaltecas y

la captura de un joven noble de menos de 20 años, pero que ya era una leyenda

entre las filas enemigas: Tlahuicole, quien nació en 1497 al norte de Tlaxcala,

distinguiéndose por ser un gigante otomí de fuerza sobrehumana y de gran valor,

notable guerrero en las guerras floridas (Xochiyaoyotl), donde se capturan víctimas

como ofrenda a su dios Hutzilopochtli.

El joven otomí, hijo de patricios miembros

de la República Tlaxcalteca, a su temprana edad era ya famoso por ser un

soldado sumamente fuerte, diestro con las armas y que, según se rumoraba, había

dado muerte a uno de los hijos de Moctecuzoma Xocoyotzin, emperador de los

mexicas.

Cuenta la leyenda que luego de una intensa

batalla fue perseguido, cayendo en una ciénaga de la que no pudo salir. Ahí fue

encontrado por los soldados huexotzincas, quienes lo ataron y lo llevaron

prisionero a la capital del imperio. Al llegar fue recibido por el señor de

Iztapalapa, quien por ese entonces era Cuitlahuac. El noble mexica no tardó en

llevarlo ante el emperador Moctecuzoma como trofeo de guerra y éste lo recibió

con los más grandes honores. Cabe mencionar que entre los mexicas, la habilidad

para la guerra era una de las mayores virtudes. Moctecuzoma colmó entonces de

regalos y mujeres al noble otomí, tratando de ganarse su confianza para hacerlo

parte de las negociaciones con su nación. Moctecuzoma le ofreció entonces

liberarlo, pero Tlahuicole no aceptó, diciendo que prefería morir en

batalla. Tlahuicole era de madera

sólida, un nacionalista extremo y ferviente defensor de la independencia de

Tlaxcala, quien respiraba de los mismos principios que Xicoténcatl Axacacatzin. Le pidió al emperador que le diera muerte lo

antes posible, pues un capitán capturado en la guerra era deshonroso para los

otomíes.

Moctecuzoma, hábil político y negociador, no

haría caso a las peticiones de Tlahuicole, manteniéndolo “prisionero“, si esa es la

palabra indicada, hasta lograr una negociación conveniente, convenciéndolo por

un tiempo de servir bajo el estandarte mexica en las Guerras Purépechas –pues los

purépechas o tarascos, también acérrimos enemigos de los tlaxcaltecas. Tlahuicole

aceptó en pago de los favores otorgados

por el emperador Moctecuzoma, liderando en la guerra a los soldados tenochcas.

Tlahuicole marchó como capitán de milicia bajo el mando de Cuauhtémoc en la

Guerra del Salitre para apoyar a los estados de Sayula, Autlán y, según algunos

autores, Tzinapécuaro. A su regreso, Cuauhtémoc habló al emperador de su valía

y su enorme contribución en la batalla, pidiendo más honores y riquezas para su

persona. Moctecuzoma insistió de nuevo en concederle la libertad para que

regresara con los suyos y sirviera de ejemplo de la buena voluntad mexica.

Tlahuicole pidió de nuevo la muerte, esta vez de forma irrecusable, dada la

circunstancia de que había combatido bajo el estandarte del enemigo y que no

había manera de regresar a Tecoac (su ciudad natal) debido al juramento de los

guerreros otomíes, que les forzaba a regresar victoriosos o morir en la batalla

(algo similar al juramento militar de los espartanos). Por lo que finalmente fue

sacrificado como gladiador, en la cima de Tolometli, atado al Temalacatl, la

piedra del sacrificio gladiatorio.

El emperador Moctecuzoma entonces le otorgó la gracia

de defenderse con un mecahuali y un escudo, siendo atacado por cuatro guerreros

al mismo tiempo en cinco ocasiones diferentes. En su feroz defensa el guerrero

dio muerte, según el Códice Mendoza, a ocho guerreros y sacando del combate e hiriendo

a otros veinte. Atado a la piedra de sacrificio cayó muerto finalmente en

combate. Su cráneo y su corazón fueron ofrecidos a Huitzilopochtli por Moctecuzoma

y su cuerpo, convertido en cenizas, fue enviado de regreso a Tlaxcalan.

Los tlaxcaltecas lo honraron como a uno de

los grandes héroes de la República. Después de muerto Tlahuicole, las Guerras

Purépechas siguieron cobrando batallas hasta unos meses antes de la llegada de

los españoles, pero los mexicas sólo obtuvieron derrotas. Las únicas victorias

que pudieron obtener en esa desastrosa guerra fueron las que obtuvieron teniendo

como general al valiente guerrero Tlahuicole.